Une princesse sensible, un écrivain célèbre et un diable malvenu, perdus parmi des étrangers, tentent de trouver leur place dans un monde inconnu.

Avec sa musique accessible et volontiers facétieuse, le compositeur français Gérard Pesson a créé une aventure lyrique à travers trois contes de fées. Ces histoires sont traitées avec fantaisie et délicatesse par le librettiste et metteur en scène David Lescot.

Distribution

|

The Queen | Guérin's secretary | Hostess

|

Camille Merckx

|

|---|---|

|

The King | Jacques Guérin | Belfry guardian

|

Marc Mauillon

|

|

The Prince | Werner | Boy

|

Enguerrand de Hys

|

|

The Princess | Visitor, Library | Boy

|

Maïlys de Villoutreys

|

|

The other Princess, Handmaid | Museum Guide, Marthe Dubois | Boy

|

Melody Louledjian

|

|

Servant | Robert Proust, Museum's curator | House Master

|

Jean-Gabriel Saint Martin

|

|

The narrator

|

Jos Houben

|

|

Dancer / Choreographer

|

Sung Im Her

|

|

Orchestre

|

Ictus Ensemble

|

| ... | |

|

Musique

|

Gérard Pesson

|

|---|---|

|

Direction musicale

|

Georges-Elie Octors

|

|

Mise en scène

|

David Lescot

|

|

Décors

|

Alwyne de Dardel

|

|

Lumières

|

Paul Beaureilles

|

|

Costumes

|

Mariane Delayre

|

|

Texte

|

David Lescot in three parts based on The Princess and the Pea by Hans Christian Andersen, Proust's Overcoat by Lorenza Foschini and The Devil in the Belfry by Edgar Allan Poe

|

|

Musical assistant and vocal coach

|

Christophe Manien

|

|

Maquillage et coiffure

|

Elisabeth Delesalle

|

|

Assistant·e mise en scène

|

Linda Blanchet

|

|

Assistant set designer

|

Claire Gringore

|

| ... | |

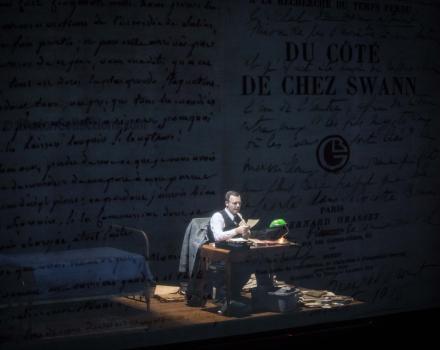

Vidéo

L'histoire

La Princesse au petit pois

Un prince revient d'un voyage autour du monde sans avoir trouvé la princesse de ses rêves. Peu après, une jeune femme, surprise par l'orage se présente à la porte du château, et demande l'asile pour la nuit. La Reine la fait dormir sur un lit composé de vingt matelas et vingt édredons, sous lesquels elle a placé secrètement un petit pois.

Le manteau de Proust

Le manteau de Proust traite, sous la forme d’une enquête, avec coïncidences, rebondissements, et un certain suspens, de la survie et de la disparition des effets personnels de Marcel Proust après sa mort : les manuscrits, les meubles, mais aussi cette fameuse pelisse, le « manteau de Proust », sorte de double fantôme de l’écrivain disparu.

Le Diable dans le beffroi

L’emploi du temps des citoyens du bourg de Vondervotteimittis est rythmé par l’heure du beffroi. Ce programme régulier - cuire la choucroute, fumer la pipe et manger la choucroute - sera perturbée par l'irruption d'un diable violoniste, déréglant par sa musique le battement imperturbablement régulier de la vie des villageois.

En profondeur

Une oeuvre ouverte

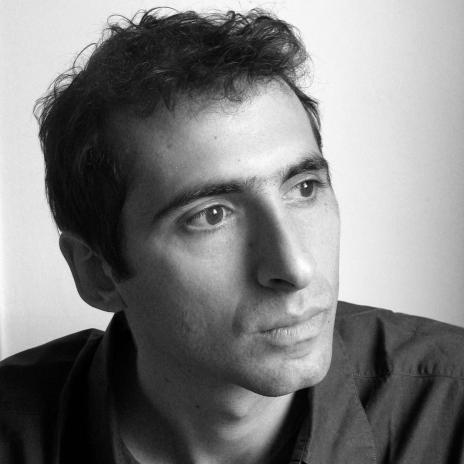

David Lescot, librettiste et metteur en scène de Trois Contes, explique comment il a regroupé trois histoires indépendantes en une dans son nouvel opéra.

Trois Contes est un projet d'opéra de chambre en forme de triptyque, composé par Gérard Pesson. Il s'agit de l'adaptation très libre de deux contes : La Princesse au petit pois d'Andersen et Le Diable dans le beffroi d'Edgar Allan Poe et d'un ouvrage de Lorenza Foschini portant sur le manteau de l'écrivain Marcel Proust, Le manteau de Proust. Les trois récits sont distincts, autonomes, mais entre eux circulent des éléments, des échos, des thèmes communs. Ce serait, comme une invitation à interpréter ce que l’on écoute et ce que l’on voit, à tisser des liens, à construire soi-même un sens. Trois Contes serait donc ce qu'Umberto Eco appelait une « oeuvre ouverte », en faisant de cette qualité une condition de la modernité.

La Princesse au petit pois, court conte d’Andersen, sera ici une trame soumise à 6 répétitions-variations. À chaque version, un rapport différent entre la musique et le texte. Dans la version de base, la musique est hypnotique, rapide, presque mécanique. La seconde version par constraste, sera « plus que lente », et l'histoire, comme épuisée, s'arrête avant la fin. La troisième est une version express de La Princesse au petit pois en une minute. La 4è reprend exactement la mise en scène, gestes, attitudes, lumière de la précédente, mais en changeant le texte et la musique, comme si l'on avait changé la bande-son d'un film. la 5è est une version « comédie musicale », composée d'une suite de lyrics, version ensoleillée et pleine de bonheur, jusqu'à l'absurde. Enfin la 6è et dernière est une version « noire » où la princesse n'est pas accueillie par la famille du prince, et rejetée en tant qu'étrangère.

Le récit du Manteau de Proust commencera dans les sous-sols du musée Carnavalet où est gardé, dans un grand carton, ce manteau, trop fragile pour être exposé. Ainsi le musée, où l'on dépose le petit pois, fait la transition entre la première et la deuxième partie. Dans cet acte, au contraire du premier, la voix est moins présente. Le texte est parfois chantonné, parlé, donné en texte à lire, à déchiffrer. Douceur du rythme, effacement, jeu d’ombres. On peut penser à un livre d’images dont on tourne les pages une à une, chacun composant un tableau. Les objets, leur fragilité, leur statut sacré, sont autant les protagonistes du récit que les personnages. La musique est effacée, mystérieuse, allusive, faite de silhouettes et de souvenirs.

La troisième partie, Le Diable dans le beffroi, est adaptée de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, qui par son ironie et son sens de la caricature préfigure la bande dessinée, ou le dessin animé. On aura ici un groupe choral de six voix ponctuant le récit d’un narrateur, le comédien belge Jos Houben. Le récit sera émaillé de refrains, de chansons, un folklore inventé. Comme dans la nouvelle de Poe, la structure du récit sera celle d’une conférence. Le narrateur emprunte aux communications universitaires leur érudition, leur goût des références bibliographiques maniaques, leurs hypothèses étymologiques. À mesure que le conférencier décrit son objet, celui-ci apparaît, s’anime autour de lui. Il le laisse aussi se détruire de l’intérieur en y introduisant le Diable.

L’image autant que la musique doivent rendre la distance, l’ironie si particulière, et réellement novatrice, de la nouvelle de Poe. Ici l’irruption du diable, violoniste dans la nouvelle de Poe, sera traduite par un moment chorégraphique. Le diable c’est un rythme singulier qui tranche sur le rythme général, en cela il est à la fois destructeur et libérateur : une idée que pourrait traduire la danse, tranchant sur l’immobilité régulière du choeur des villageois. L’idée de rythme est traitée ici de manière féroce : le rythme de Vondervotteimittis, c’est la litanie sans cesse recommencée des jours qui se suivent et se ressemblent, sur fond de satisfaction puritaine.

C'est donc au spectateur d'établir les liens thématiques et symboliques qui lient les trois oeuvres, et qui sont multiples, par delà leurs différences. Mais on peut insister sur l'idée que la figure de l'étranger circule entre les trois contes :

- la princesse arrivée de nulle part et qui doit passer une épreuve pour prouver ce qu'elle est

- l'écrivain Marcel Proust, étranger dans sa propre famille, par son art comme par ses moeurs

- l'étranger représenté comme le diable, faisant irruption au sein d'une communauté rivée mécaniquement à ses habitudes et qui, en la déréglant (ce dont le narrateur fait mine de s'offusquer alors qu'en général il s'en réjouit), réintroduit le principe libérateur de l'art, comme force de vie.

Né en 1971, David Lescot est dramaturge, musicien et metteur en scène. Son écriture comme son travail scénique mêlent au théâtre la musique, la danse ainsi que la matière documentaire. Il a mis en scène ses pièces Les Conspirateurs (1999, TILF), L’Association (2002, Aquarium) et L’Amélioration (2004, Rond-Point). Il monte en 2011 son premier opéra : The Rake’s Progress de Stravinski à l’Opéra de Lille. Suivent en 2012 et 2013, Le Système de Ponzi, oeuvre chorale et musicale consacrée aux démesures de la finance, puis Il Mondo Della Luna de Haydn à la MC93-Bobigny, puis en 2014 La Finta Giardiniera de Mozart de nouveau à l’Opéra de Lille avec Emmanuelle Haïm à la baguette.

Galerie