Nachdem er eine Reihe von siegreichen Kampagnen gegen rivalisierende Gebiete geführt hat, gewinnt ein Krieger die Hand einer brahmanischen Priesterin. Aber als seine wahre Kaste ans Licht kommt, riskiert er, mehr als nur seine Braut zu verlieren.

Diese letzte Oper von Stanisław Moniuszko basiert auf einem Stück von Casimir Delavigne und wird selten aufgeführt. Die Oper Poznań präsentiert die Oper in dieser neuen Produktion unter der Regie von Graham Vick anlässlich des 200. Geburtstages des Komponisten.

Besetzung

|

Idamor

|

Dominik Sutowicz

|

|---|---|

|

Ratef

|

Pavlo Tolstoy

|

|

Akebar

|

Szymon Kobyliński

|

|

Neala

|

Monika Mych-Nowicka

|

|

Dżares

|

Mikołaj Zalasiński

|

|

Priestess

|

Aleksandra Pokora

|

| ... | |

|

Musik

|

Stanisław Moniuszko

|

|---|---|

|

Musikalische Leitung

|

Gabriel Chmura

|

|

Inszenierung

|

Graham Vick

|

|

Bühne

|

Samal Blak

|

|

Licht

|

Giuseppe di Iorio

|

|

Kostüme

|

Samal Blak

|

|

Text

|

Jan Chęciński

|

|

Chorleitung

|

Mariusz Otto

|

| ... | |

Video

Prolog

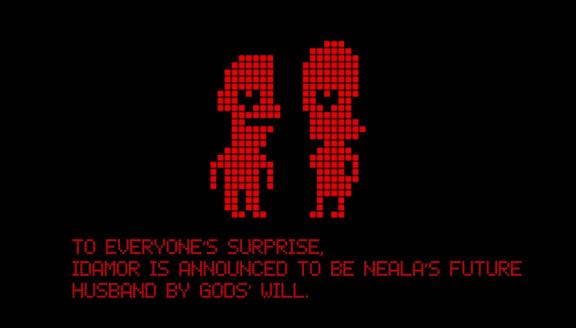

Idamore, ein tapferer Anführer, der erst kürzlich einen Krieg gewonnen hat, hat großes Vertrauen in seinen Freund Ratef. Idamore ist in die Priesterin Neala verliebt, die Tochter des Hohenpriesters Akebar. Das vertrauliche Gespräch zwischen den Freunden wird durch einen plötzlichen Aufruhr unterbrochen: Ein Paria ist in den Bereich des heiligen Hains eingedrungen. Er hat das Gesetz gebrochen - kein „unberührbarer‟ Mensch kann jemals eintreten - ein Regelbruch wird mit dem Tod bestraft. Die wütende Menge jagt den Paria, während Idamore ihn allein verteidigt.

I. Akt

Neala erwidert Idamores Liebe, aber sie wissen beide, dass ihre Gefühle nicht mit dem Kastensystem vereinbar sind. Der Hohepriester Akebar ruft die Priester in den Tempel zusammen. Er warnt sie, dass die Kriegerkaste immer mehr Unterstützung im Volk erhält und die Priester zu entmachten sucht. Akebar weiß von Nealas Gefühlen und gibt Idamore die Hand seiner Tochter, wobei er sie von ihren priesterlichen Gelübden entbindet. Dieser kluge Schachzug soll den wachsenden Konflikt zwischen den Priestern und den Kriegern lindern.

II. Akt

Akebar nennt Idamore seinen Sohn. Das Wort weckt schmerzhafte Erinnerungen für Idamore, der ein Geheimnis hat: Auch er ist ein Paria. Seit Jahren lebt er im Verborgenen und fürchtet, dass ihn jemand als „Unberührbaren‟ erkennen würde. Er hatte seinen Vater und seine Herkunft stets verleugnet, aber jetzt, von Reue geplagt, gesteht er Neala sein Geheimnis. Sie beschließt, bis zum Tod bei ihrer Geliebten zu bleiben.

Ratef verkündet, dass ein alter Mann, Zares, in der Stadt erschienen ist und nach Idamore gefragt hat. Neala beschließt, den armen Pilger willkommen zu heißen und zu sehen, was er will. Er besteht darauf, Idamore zu sehen, der den alten Mann als seinen längst verlorenen Vater erkennt. Zares fordert seinen Sohn auf, in seine Heimat zurückzukehren, aber Idamores Liebe zu Neala macht das für ihn unmöglich.

III. Akt

Akebar führt Idamore zur Trauungszeremonie. Zares bricht aus der Menge und nennt Idamore einen Heuchler. Die Teilnehmer der Zeremonie bemitleiden den abgelehnten alten Mann, der in einer Welle der Trauer gesteht, ein Paria zu sein. Akebar befiehlt, ihn zu töten, aber Idamore verteidigt seinen Vater. Er gibt im Affekt zu, dass er ebenfalls ein Paria ist und wird sofort von Akebar getötet. Als Neala versteht, was passiert ist, verkündet sie, dass sie von nun an Zares' Tochter ist. Um die Wut der Menschen zu beschwichtigen, verbannt Akebar seine Tochter aus ihrer Heimat.

Einblicke

5 Dinge, die man über Paria wissen sollte

1. Ein provokatives Stück

Casimir Delavigne war ein französischer Dichter und Dramatiker. Schon früh im Leben erlangte er die Gunst des Königs für seine Dithyramben zur Geburt Napoleons II. Der Ruhm folgte auf dem Fuß, als er, inspiriert von der Schlacht von Waterloo, drei mitreißende Gedichte schrieb, die in den Herzen der Franzosen widerhallten. Fünfundzwanzigtausend Exemplare wurden verkauft, und Delavigne wurde zum Ehrenbibliothekar ohne Dienstpflicht des Palais Royal ernannt. Als er dann seinen Stift in Richtung Theater drehte, wurde er ebenso herzlich aufgenommen. Zuerst die fünfteilige Tragödie Les Vêpres siciliennes, dann die kurze Komödie Les Comédiens und schließlich Le Paria, was 1821 aufgeführt wurde. Mit seiner frei formulierten Kritik an der sozialen Hierarchie und dem Establishment - wenn auch in Indien - wurde das Stück zu einem Publikumserfolg. Aber es entstand auch der Unmut des Königs, der Delavigne seines Bibliotheksamts beraubte.

2. Italienische Opernadaptationen

Das französische Stück erregte die Aufmerksamkeit von Michele Carafa, dem Sohn eines italienischen Herzogs. Als junger Mann hatte er Komponieren bei Luigi Cherubini - dem Komponisten von Medea - studiert und ging später gegen den Willen seines Vaters, indem er seine militärische Karriere beendete und nach Paris zog, um eine neue Karriere als Opernkomponist zu beginnen. Gaetano Rossi schrieb Delavignes Stück zu einem Libretto um, und 1826 eröffnete Carafas tragisches Melodram Il paria im Teatro La Fenice in Venedig. Dies wiederum weckte das Interesse von Gaetano Donizetti, der Domenico Gilardoni bat, ein neues Libretto basierend auf Delavigne und Rossis Texten zu schreiben. Im Winter 1828 vollendete der Komponist sein eigenes Il paria, die Oper wurde 1829 am Teatro San Carlo in Neapel uraufgeführt. Mit sechs Aufführungen galt die Oper als bescheidener Erfolg; der amerikanische Musikwissenschaftler William Ashbrook bezeichnete sie jedoch als die bis dahin beste Leistung Donizettis.

3. Eine langjährige Faszination

Obwohl Gilardonis Libretto veröffentlicht worden war, blieb Donizettis Partitur nur in Manuskriptform erhalten. Es ist daher höchst zweifelhaft, dass Stanisław Moniuszko die Musik gekannt hätte, als er 1859 mit der Arbeit an seiner eigenen Opernaufführung von Le Paria begann. Der polnische Opernhistoriker Piotr Urbański gibt zu, dass er Moniuszkos langjährige Faszination für Delavignes Stück nicht vollständig erklären kann, aber dass es damit begann, als der Komponist im Alter von siebzehn Jahren die Tragödie zum ersten Mal las und zu übersetzen versuchte. „Der Geist der Aufklärung zeigt sich in der harten Kritik an der Religion und ihren Institutionen, die im Stück in den Vordergrund gestellt wird‟, erklärt Urbański. „Man fragt sich vielleicht, wie oft der junge Komponist während der Lektüre des Stücks an den erfolgreichen Unabhängigkeitskampf der Griechen und später, bei der Komposition der Oper, an die nachfolgenden Aufstände und Revolutionen dachte, die er sein ganzes Leben lang erlebt hatte.‟

4. Neue Instrumente für ein neues Setting

Zeit seines Lebens wurde Moniuszko als bedeutender polnischer Komponist anerkannt, und heute, wie Glinka in Russland, Erkel in Ungarn und Smetana in der Tschechischen Republik, ist er mit dem Konzept eines nationalen Opernstils verbunden. Seine beliebtesten Opern - Halka, Hrabina und Das Gespensterschloss - spielen alle in Polen, und die Quelle seiner Melodien und rhythmischen Muster finden sich oft in Tänzen wie der Polonaise, Mazurka, Kujawiak und Krakowiak. Das Schreiben einer in Indien spielenden Oper war daher eine Besonderheit. Moniuszko wählte ein groß besetztes Orchester mit Tamtam, Gong, Kontrafagott und Bassklarinette. Harmonisch und instrumental ist Paria eines der buntesten Werke des Komponisten. Besonders bemerkenswert ist die Ouvertüre, die nach den Worten des britischen Kritikers Andrew Clements „in einer Flamme fast straußischer Größe endet‟ und von vielen als Moniuszkos bestes Stück Orchesterliteratur angesehen wird. Er und sein Librettist Jan Chęciński arbeiteten ein Jahrzehnt lang an der Oper, bis sie schließlich 1869 an der Polnischen Nationaloper uraufgeführt wurde. Aber nach nur sechs weiteren Aufführungen und trotz relativ positiver Kritiken in der Warschauer Presse wurde die Oper aus dem Repertoire genommen. Dies bereitete dem Komponisten große Sorgen, der bis zu seinem Tod drei Jahre später nicht verstehen konnte, warum seine Landsleute kein Interesse an seiner letzten Oper hatten.

5. Des Rätsels Lösung

Paria ist bei weitem sein mysteriösestes Werk. Geheimnisvoll, denn nach dem kurzlebigen ersten Lauf in Warschau lauerte die Oper für mehrere Jahrzehnte im Dunkeln. Sie erregt kaum wissenschaftliche und philologische Aufmerksamkeit und ist selbst in der Opernwelt weitgehend unbekannt. Das Stück wurde weniger als ein Dutzend Mal produziert, jedesmal mit einer Ausnahme in Polen; und es gibt nur eine vollständige Aufnahme, die mit Warcisław Kunc an der Schloss-Oper in Szczecin. Im Rahmen des Stanisław Moniuszko Jubiläumsjahrs 2019, seinem 200. Geburtstag, ist das Opernhaus Poznań stolz darauf, Paria der Welt in dieser innovativen neuen Produktion zu präsentieren. Mit der Regie von Graham Vick in der riesigen Sport- und Unterhaltungsarena der Stadt wird das Publikum in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt und weckt seine aktive Beteiligung an der Performance. „Mischen Sie sich unter die Menge der Schauspieler, lauschen Sie dem Orchester, werfen Sie einen Blick auf den Dirigenten und spüren Sie, wie das hohe C vibriert‟, kündigt die Oper Poznań an. „Werde ein Teil der Revolution!‟

Galerie