Die Geschichte verknüpft die Themen Krieg, Rache und Liebe zwischen zwei unwissentlich entfremdeten Brüdern, dem Comte de Luna und dem Troubadour Manrique, die beide Léonore lieben. Manrique, der von der Zigeunerin Azucena aufgezogen wurde, schließt sich ihrem Bestreben an, den Tod ihrer Mutter zu rächen, die durch Lunas Vater ums Leben kam – eine Rache, die auf einer Verwechslung beruht. Können die wahren Familienbande rechtzeitig aufgedeckt werden, bevor Blut vergossen wird?

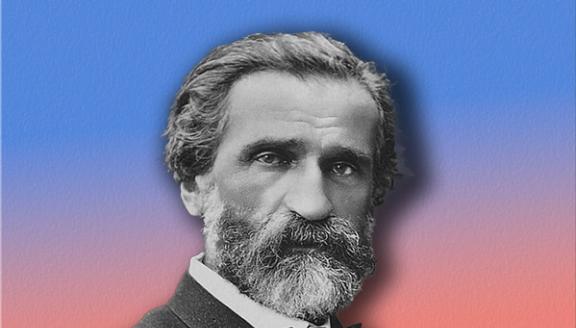

Als Verdi García Gutiérrez’ Schauspiel El trovador zum ersten Mal las, waren es die starken Situationen und Charaktere, insbesondere die Zigeunerin Azucena, die seine Fantasie beflügelten: Er sah in der bizarren Handlung und den wahnsinnigen Leidenschaften der Protagonist:innen einen Vorwand für mehr opernhafte Kühnheit in Anlehnung an Rigoletto. Die Zusammenarbeit zwischen Verdi und seinem Librettisten Cammarano war sehr erfolgreich; umso trauriger war es, dass letzterer im Juli 1852 starb, als die Komposition noch in einem frühen Stadium war. Der Erfolg der Uraufführung 1853 in Rom übertraf sogar den von Rigoletto; die Geschwindigkeit, mit der Il trovatore die Welt eroberte – buchstäblich von Schottland bis zum Südpazifik – war noch sensationeller. 1856 erhielt Verdi den Auftrag, Il trovatore für die Pariser Oper zu adaptieren, indem er den dritten Akt um ein Ballett erweiterte. Verdi nahm weitere musikalische Überarbeitungen vor und dirigierte selbst die Premiere im Januar 1857. Diese Fassung ist der Höhepunkt des diesjährigen Wexford Festival Opera, Irlands Heimat für die Wiederentdeckung seltener aufgeführter Werke des Opernrepertoires.

BESETZUNG

|

Manrique

|

Eduardo Niave

|

|---|---|

|

Léonore

|

Lydia Grindatto

|

|

Fernand

|

Luca Gallo

|

|

Inés

|

Jade Phoenix

|

|

Ein Bote

|

Vladimir Sima

|

|

Le Comte de Luna

|

Giorgi Lomiseli

|

|

Azucena

|

Kseniia Nikolaieva

|

|

Ruiz

|

Conor Prendiville

|

|

Ein alter Bohemien

|

Philip Kalmanovitch

|

|

Gefängniswärter

|

Conor Cooper

|

|

Tänzer:innen

|

Luisa Baldinetti

Andrea Carlotta Pelaia

Miryam Tomé

|

|

Orchester

|

Wexford Festival Opera Orchestra

|

|

Chor

|

Chorus of Wexford Festival Opera

|

| ... | |

|

Musik

|

Giuseppe Verdi

|

|---|---|

|

Text

|

Salvatore Cammarano

Leone Emanuele Bardare

|

|

Regie

|

Ben Barnes

|

|

Musikalische Leitung

|

Marcus Bosch

|

|

Bühne

|

Liam Doona

|

|

Kostüme

|

Mattie Ullrich

|

|

Choreografie

|

Libby Seward

|

|

Co-Lights

|

Danile Naldi

Paolo Bonapace

|

|

Projektionen

|

Arnim Friess

|

|

Chorleitung

|

Andrew Synnott

|

| ... | |

VIDEOS

HANDLUNG

I. Akt

Das Duell. Im Prolog erzählt Fernand, der rechte Arm des Grafen, die Vorgeschichte: Der Graf von Luna (Vater) hat eine Zigeunerin auf dem Scheiterhaufen verbrannt, die beschuldigt wurde, eines seiner Kinder mit dem bösen Blick belegt zu haben. Die Tochter der Zigeunerin, die Zeuge der Hinrichtung wird, schwört Rache für ihre Mutter. Daraufhin entführt sie den jüngsten Sohn des Grafen. An der Stelle, an der die Zigeunerin verbrannt wurde, werden einige Kinderknochen gefunden. Wir begeben uns in die Gärten des Palastes von Léonore, der Protagonistin, in die der überlebende Sohn, der Graf von Luna (Sohn), heimlich verliebt ist. Zu dessen Unglück erwidert Léonore seine Zuneigung nicht, und in der Tat wissen wir aus dem Geständnis, das sie ihrer Hofdame (Inès) macht, dass ihr Herz für immer für einen geheimnisvollen Troubadour bestimmt ist, der jeden Abend unter ihrem Fenster ein Lied singt. Der junge Mann hatte sich bei einem Ritterturnier ausgezeichnet und ist daher ein doppelter Rivale des Grafen (Sohn). Als der Graf (Sohn) eines Nachts von Leidenschaft überwältigt in Léonores Garten geht, wirft sich die junge Frau in seine Arme, da sie ihn für den Troubadour hält. Als der Troubadour eintrifft und die Szene sieht, denkt er sofort an Verrat. Da erhellt ein Mondstrahl die Szene: Léonore bittet den Troubadour um Verzeihung und nennt ihn bei seinem Namen: Manrique. Der Graf (Sohn) begreift daraufhin, dass sein Rivale auch ein Staatsfeind ist (Manrique ist zum Tode verurteilt worden). Die beiden fordern sich gegenseitig zum Duell heraus.

II. Akt

Die Zigeunerin. Wir begeben uns in das Zigeunerlager. Während alle anderen fröhlich singen, wird nur Azucena von ihren Gespenstern heimgesucht. Wir erfahren weitere Einzelheiten der Geschichte, die Fernand am Anfang erzählt hat: Azucenza ist die Tochter der Zigeunerin, die vom Grafen (Vater) verbrannt wurde. Aus Rache hat sie eines der beiden Kinder entführt, um es ins Feuer zu werfen. Allein, entweder aus Eile oder Ablenkung, wirft sie statt des entführten Kindes ihren eigenen Sohn in die Flammen. Als sie sieht, dass das Kind des Grafen noch lebt, beschließt sie, es aufzuziehen, ohne jemandem die wahre Identität des Kindes zu verraten. Hier versteht das Publikum (aber nicht Manrique, der die gleiche Geschichte wie wir gehört hat): Manrique ist der Bruder des Sohnes des Grafen. Und in der Tat sagt er selbst, dass er im Duell das Leben des Grafen (Sohn) verschont hat, weil er einem göttlichen Impuls folgte … Ruiz, Manriques vertrauter Freund, trifft ein und warnt, dass die Stadt Castellor belagert wird. Manrique macht sich, obwohl verwundet, auf den Weg und kommt gerade noch rechtzeitig, um den Plan des Grafen (Sohn) zu vereiteln, Léonore zu entführen.

III. Akt

Der Sohn der Zigeunerin. In der Zwischenzeit nimmt Fernand Azucena gefangen und erkennt sie als die Tochter der Zigeunerin. Azucena bittet Manrique um Hilfe, und der Graf (Sohn) freut sich, als er den Namen hört: die Mutter seines Erzfeindes ist in seinen Händen! Manrique und Léonore, die gerade heiraten wollen, werden von der Nachricht unterbrochen, dass Azucena auf den Scheiterhaufen geworfen werden soll. Manrique will sie retten.

IV. Akt

Die Rache. Der Graf (Sohn) hat Castellor zurückerobert und Manrique gefangen genommen, der nun mit seiner Mutter im Gefängnis wartet. Nur Léonore, die der Gefangennahme entkommen ist, versucht alles, um ihn zu retten, sobald sie den Grafen (Sohn) sieht. Sie will sich dem Grafen (Sohn) hingeben, wenn Manrique sein Leben verschont. Der Graf (Sohn) willigt ein, aber weiß nicht, dass das Mädchen das in ihrem Ring versteckte Gift getrunken hat (sehr romantisch, nicht wahr?). Sterbend betritt sie die Zelle von Manrique, erklärt ihm ihren Plan und stirbt schließlich in seinen Armen. Leider hat der Graf (Sohn) alles mitbekommen und durchschaut den von Léonore geplanten Verrat. Er beschließt, Manrique, seinen Erzfeind, sofort an den Galgen zu schicken. Als es zu spät ist, ihn aufzuhalten, enthüllt Azucena dem Grafen (Sohn), dass Manrique niemand anderes ist als der totgeglaubte Bruder: Azucena erklärt die Rache, die sie vor ihrer Mutter geschworen hat, für vollendet!

EINBLICKE

Unsere Seelen vom Staub befreien

Regisseur Ben Barnes

Pablo Picasso sagte einst: „In der Kunst gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. Wenn ein Kunstwerk nicht immer in der Gegenwart leben kann, darf es überhaupt nicht in Betracht gezogen werden.“

Picassos Worte könnten ein Mantra für diejenigen von uns sein, die sich mit Opernproduktion beschäftigen. Der Hintergrund, vor dem sich die Geschichte von Le trouvère entfaltet, ist ein obskurer spanischer Bürgerkrieg, der sich in den Nebeln der spätmittelalterlichen Geschichte verliert. Wenn er heute jemandem etwas bedeutet, dann wahrscheinlich einer Handvoll Akademiker:innen, die sich auf die Geschichte der iberischen Halbinsel im 15. Jahrhundert spezialisiert haben. Mit Picassos Vorgabe im Hinterkopf hat die Entscheidung, die Handlung in die Zeit des spanischen Bürgerkriegs von 1936–39 zu verlegen, mehrere Gründe. Geschichten in der Oper neigen dazu, komplex und verworren zu sein, und keine ist so komplex wie Le trouvère. Wie oft haben Sie schon pflichtbewusst und mit guter Absicht Ihre Handlungsübersicht gelesen, um dann auf halber Strecke aufzugeben und sich mehr schlecht als recht an den Ereignissen entlang zu hangeln? Nun, durch die Vorverlegung der Handlung auf ein Ereignis, das wir aus Filmen, Nachrichten und Literatur kennen, erhalten Sie zumindest Koordinaten, die Sie wiedererkennen werden.

Und so schlagen wir vor, dass die beiden gegensätzlichen Fraktionen in dieser Erzählung von Verdis Oper den konservativen, nationalistischen, katholischen Kräften unter der Führung des Generals Franco auf der einen Seite und den gegnerischen multinationalen Milizen auf der anderen Seite entsprechen, die sich der Erhaltung der Demokratie und der Aufrechterhaltung des Status quo der Zweiten Republik verschrieben haben. Wenn man sich für dieses Szenario entschieden hat, ist es leicht zu erkennen, wo die beiden männlichen Protagonisten am besten hinpassen. Der Comte de Luna mit seiner Angeberei und Arroganz, seiner selbstgerechten Wut und seinem Anspruch, seiner Zielstrebigkeit und seinem ätzenden Egoismus hat alle Eigenschaften eines faschistischen Führers, der entschlossen ist, die Menschen seinem Willen zu unterwerfen. Die gegnerische Kraft, angeführt von dem träumerischen Troubadour Manrique, besteht aus spanischen und ausländischen Milizen, die sich für die Rechte des einfachen Arbeiters einsetzen und aus romantischen, engagierten jungen Menschen bestehen, die von Idealismus getrieben werden, aber meistens von ihren berechnenden und besser organisierten Gegnern ausmanövriert werden. Und so kommt es, dass der Comte de Luna siegt, obwohl sein Sieg teuer erkauft ist – er gewinnt den Kampf, verliert aber das Mädchen. Und dem zum Scheitern verurteilten Manrique bleibt nicht als, wie Auden es ausdrücken würde, „in einem Rausch der Verzweiflung vom menschlichen Scheitern zu singen“.

Diese Charaktereigenschaften zeigen sich in den Beweggründen der beiden männlichen Protagonisten im zentralen Duell der Oper, das um das Werben und Gewinnen von Léonore geführt wird. Luna wird nach eigenem Bekunden von Eifersucht, Wut und Lust angetrieben; Manrique von einer erhabenen, aber letztlich unglücklichen romantischen Liebe. Und es ist diese tödliche Rivalität, die im Vordergrund der Oper steht und die reiche und glorreiche Musik und Melodien hervorbringt, mit denen Verdi sie durchtränkt. Der spanische Krieg ist also nur eine Kulisse für den Kampf zwischen Luna und Manrique um die Liebe der Opernheldin Léonore. Vor diesem Hintergrund ist jeder gewählte Kriegsschauplatz kaum mehr als Augenwischerei. Der eigentliche Krieg ist der um die Frau; in dieser Hinsicht erinnern wir uns an den Trojanischen Krieg, der um Helena von Troja geführt wurde, von der der Dramatiker Christopher Marlowe den Ausdruck „das Gesicht, das tausend Schiffe zu Wasser ließ / Und die spitzenlosen Türme von Ilium verbrannte“ prägte. Die sexuelle Sehnsucht, die Marlowe Faustus in Bezug auf Helena zuschreibt, könnte auch auf den Comte de Luna bei seiner Suche nach Léonore zutreffen.

Ungeachtet all dessen liegt die eigentliche Geschichte in diesem elementaren, berauschenden Raum des Mythos und der Legende, in einer Metaerzählung von Kindesmord und Brudermord, die Liebe, Vergeltung, Selbstmord und Tod umfasst. Die Last des Mythischen in der Oper wird von der fabelhaften Figur der Azucena getragen, die von einer heftigen Liebe zu ihrem Ersatzsohn Manrique getrieben wird, in den sie die ganze Liebe zu dem Sohn, den sie durch ihre eigene Hand verloren hat, einfließen lässt, und die auch von einem unstillbaren Durst nach Rache an dem Sohn des Mannes getrieben wird, der für den qualvollen Tod ihrer eigenen Mutter verantwortlich war. Von den ersten Takten ihres Auftritts in der Oper – „la fiamme brille ...“ – bis zu ihrem triumphalen Schluss „le ciel avengé ma mère“ ist es Azucena, die die Geschichte zu ihrem vorherbestimmten und tragischen Ende treibt, in dem drei der vier Hauptfiguren tot sind und die vierte, der Comte de Luna, der unwissende Architekt dieser Zerstörung, mit einem Sieg zurückbleibt, der keiner ist. Es bedarf des musikalischen Genies von Verdi, um diese elementaren Themen zum glühenden Leben zu erwecken, und wie alle gute Kunst bläst es den Staub von unseren Seelen. Genießen Sie es!

GALERIE