Les reines à l'opéra

Chanter pour mieux régner – Les reines s’emparent de la scène

Divas coloratures, dignes régentes ou nobles souffrantes, guerrières émancipées contre le patriarcat, les reines à l’opéra ne sont pas toujours faciles à appréhender et pourtant elles sont toutes aussi fascinantes les unes que les autres. Si la royauté réelle a joué un rôle important dans l'opéra en tant que commanditaire et dédicataire, les compositeurs ont également utilisé à maintes reprises des reines dans leurs œuvres pour refléter les structures de pouvoir et critiquer la société. C'est ainsi que l'opéra fourmille de reines historiques et fictives qui divisent, divertissent ou inspirent le public, chacune à leur manière.

Extravagance

La Reine de la Nuit de La Flûte enchantée de Mozart (1791) est de loin l'une des reines du monde lyrique les plus célèbres du 18ème siècle. Sans nom, elle règne sur le côté obscur du monde, un monde de l'obscurité et du mystère, ses revendications de pouvoir prennent la forme de coloratures tranchantes dans le monde féerique de Mozart. À la fin de l'opéra, rendue inoffensive par le « pouvoir du soleil » (c'est-à-dire des Lumières), elle doit se rendre à son destin dramaturgique de femme subordonnée à un homme. Elle marque cependant pour longtemps les esprits des spectateurs.

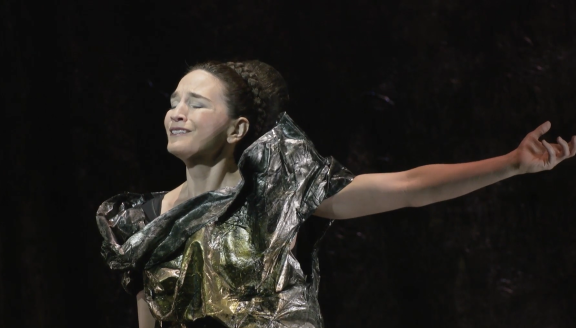

Ces reines mystiques sont généralement unilatérales et réduites à un stéréotype ; elles captivent par leur extravagance et leur excellence vocale offre de véritables moments d'émerveillement. On les trouve le plus souvent dans des opéras ayant pour thème les contes de fées (comme la Reine de cœur dans Alice au pays des merveilles ou la Reine des neiges), dans lesquelles elles incarnent des époques révolues et des idées intemporelles.

Tragédie

Selon le principe de la théorie dramatique de « Fallhöhe » (hauteur de chute), plus le statut social et moral de l'héroïne est élevé, plus sa chute sera grande. Il en va de même à l'opéra : plus le statut est élevé, plus la souffrance est grandiose. Avant que les genres d'opéra tels que le vérisme ne laissent les gens ordinaires souffrir avec beaucoup d’extravagance musicale, c'étaient surtout les personnages aristocratiques et royaux qui avaient beaucoup à perdre dans une tragédie et qui pouvaient donc souffrir en grande pompe.

Didon, reine de Carthage, pour laquelle Henry Purcell a composé un chant profondément émouvant dans Didon et Énée (1689), en est un excellent exemple. Didon n'est pas une souveraine envoûtante, mais elle souffre d'une nostalgie infinie pour son amant décédé, auquel elle a juré fidélité éternelle. L'arrivée du séduisant étranger Énée redonne espoir à Didon ; mais frappée par son départ soudain, Didon ne voit d'autre issue que la mort. Son dernier air, When I am laid in Earth, est l'un des plus beaux jamais écrits pour la scène lyrique : de la figure de basse descendante sur ses adieux résolus (« Souviens-toi de moi ! ») jusqu'aux répétitions haletantes de son vœu le plus cher (« Mais ah ! oublie mon destin »).

Il y a une radicalité touchante dans la transformation extrême que Didon subit dans ce court opéra, dans l'étendue de sa chute depuis sa position de souveraine jusqu'au renoncement à sa propre existence. Nous pouvons à la fin identifier nos émotions à celles d’une reine dont le statut social nous est bien supérieur. Dans sa vulnérabilité, Didon devient un principe universel, son chant d'adieu n'est « pas seulement la plainte d'une personne sur le monde, mais la tristesse du monde entier en une personne » (Ulrich Schreiber).

Tourments

Gaetano Donizetti met en scène des reines historiques dans pas moins de trois opéras : Anna Bolena (1830), Maria Stuarda (1834) et Roberto Devereux (1837), tous présentant la perspective d'un Italien sur la monarchie anglaise. Les rôles d'Anne Boleyn, de Marie Stuart et d'Elisabeth Ire (qui apparaît dans deux des opéras) n'appartiennent pas seulement à ce que le répertoire du bel canto a de plus exigeant sur le plan technique. Elles représentent également le type de reine qui endosse un double rôle de personne d'État et de personne privée, et deviennent des personnages passionnants en raison du conflit entre leurs obligations sociales et leurs désirs personnels.

Dans Maria Stuarda, deux reines se disputent le pouvoir : la « Reine Vierge » anglaise Elisabeth I et l'écossaise Marie Stuart, qui dispute le trône à la première. Toutes deux sont à la fois des reines et des femmes qui doutent, se battent et donnent tout pour préserver leur position politique. Donizetti a fait de leur affrontement avant l'exécution imminente de Marie une véritable épreuve de force. La pleine mesure des scandales royaux s'exprime ici sous la forme d'une violente joute verbale. A l'occasion de ses débuts dans le rôle-titre, la soprano Diana Damrau a décrit cette scène intense : « Cette confrontation est une folie : il y a là deux tigresses, deux cuirassés ... Et c'est l'escalade ! Une telle rencontre entre deux sopranos n'existe pratiquement pas dans l'histoire de l'opéra ».

« Figlia impura di Bolena », « meretrice indegna e oscena », « vil bastarda » (fille impure de Boleyn ; prostituée obscène et lascive ; vile bâtarde) - les malédictions tristement célèbres de Marie ne sont pas l'expression d'une raison d'État, mais se fondent sur une haine personnelle profonde qui scelle finalement son destin. Le public s'intéresse peut-être moins à la véracité historique de ces représentations. Toujours est-il que rien n'est plus divertissant qu'un aperçu de la vie privée de la famille royale - même si c'est à travers les lunettes artistiques d'un compositeur d'opéra.

Meurtres

Ensuite, il y a le type de reine qui marche sur des cadavres pour s'imposer face à ses adversaires et défendre ses intérêts. Ces reines fascinent moins par leur habileté diplomatique que par leur comportement radical et transgressif, qui donne des frissons à tous les fans de thrillers et de true crime.

Une représentante éminente de cette catégorie est Lady Macbeth, la reine de Shakespeare : dans Macbeth (1847), Giuseppe Verdi en a fait l'une des méchantes ultimes du répertoire lyrique. Pour accéder au trône, Lady Macbeth pousse son époux à commettre un meurtre ; elle met ensuite tout en œuvre pour écarter les hommes qui se trouvent sur son chemin. Par son obsession du pouvoir, sa force de décision et son caractère implacable, elle ne correspond pas du tout à l'idéal féminin élisabéthain, ce qui fait de cette dame sanguinaire un modèle apprécié pour des œuvres modernes comme Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch.

Mais toutes les reines meurtrières ne sont pas « seulement mauvaises ». Il est passionnant de comprendre leurs motivations et leurs actions et d'observer dans quelle mesure nous pouvons éprouver de la compassion pour elles. Prenons l'exemple de Penthésilée. La reine des Amazones de la mythologie grecque est trompée dans son amour par Achille, suite à quoi elle tue le guerrier, ou plus exactement, elle le déchire (merci, Mauerschau !). En 1808, le dramaturge allemand Heinrich von Kleist a fait sensation avec sa tragédie sur la reine enragée, ce qui a inspiré Othmar Schoeck pour son opéra Penthesilea (1927) - avec bien sûr une mezzo-soprano dramatique dans le rôle principal. La pièce culmine dans un monologue de Penthesilea, consciente de son erreur fatale, tragiquement et magnifiquement mise en mots : « Lui ai-je donné le baiser de la mort ? [...] C'était donc un accident. Baisers, morsures, / Cela rime, et celui qui aime de tout son cœur, / peut facilement prendre l'un pour l'autre ».

Hannes Föst

Traduit de l'allemand