Königinnen in der Oper

Singen, leiden, morden

Koloraturen schleudernde Diven, würdevolle Regentinnen, edle Leidende, emanzipierte Kämpferinnen gegen patriarchale Strukturen – Königinnen in der Oper sind nicht immer leicht zu fassen und gleichzeitig enorm faszinierend. Während reale Regent:innen als Auftraggeberinnen und Widmungsträger eine wichtige Rolle im Opernbetrieb spielten, setzten Komponist:innen auch immer wieder Herrschende als Figuren in ihren Werken ein, um Machtstrukturen zu reflektieren und Gesellschaftskritik zu üben. Und so wimmelt die Oper nur von historischen und erfundenen Königinnen, die auf verschiedene Weise das Publikum spalten, unterhalten oder begeistern.

Extravagant

Eine der mit Abstand berühmtesten Opern-Königinnen des 18. Jahrhunderts ist die Königin der Nacht aus der Zauberflöte (1791) von W. A. Mozart. Namenlos herrscht sie über die dunkle Seite der Welt, einer Welt des Verborgenen und Geheimnisvollen; ihren Herrschaftsanspruch schleudert sie in Form von scharfen Koloraturen in die Mozart’sche Märchenwelt hinaus. Am Ende der Oper von der „Kraft der Sonne“ (d. h. der Aufklärung) unschädlich gemacht, muss sie sich ihrem dramaturgischen Schicksal als dem Mann untergeordnete Frau ergeben, bleibt aber mindestens musikalisch in den Ohren des Publikums noch lange hängen.

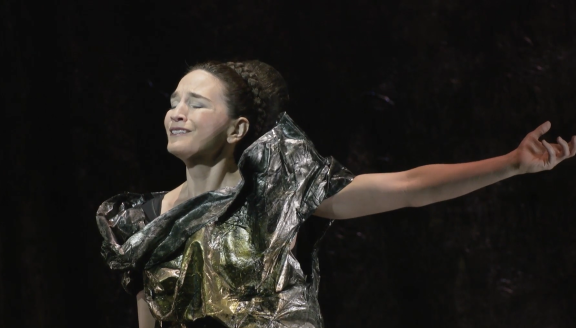

Derlei mystische Königinnen sind meist eher einseitig angelegt und auf ein Stereotyp reduziert; sie bestechen durch Extravaganz und sorgen mit vokaler Exzellenz für echte „Wow!“-Momente. Am häufigsten sind sie in Opern mit märchenhaften Sujets anzutreffen (wie z. B. die Herzkönigin in Alice im Wunderland oder die Schneekönigin), wo sie auch wiederum als Verkörperung vergangener Zeiten oder zeitloser Ideen interpretiert werden können.

Tragisch

Nach dem aus der Dramentheorie bekannten Prinzip der Fallhöhe ist der Sturz von Heldinnen umso ergreifender, je höher ihr sozialer und moralischer Status zuvor war. Selbiges gilt natürlich auch in der Oper: Je herrschaftlicher, desto schöner wird gelitten. Bevor Stilrichtungen wie die des Verismo auch alltäglichen Figuren musikalisch üppig ausgestaltetes Leiden zugestanden, waren es hauptsächlich die adligen und königlichen Figuren, die in einer Tragödie viel zu verlieren hatten – es in der Regel auch taten – und in großem Stil leiden durften.

Ein Paradebeispiel dieses Typus ist Dido, Königin von Karthago, der Henry Purcell in Dido und Aeneas (1689) einen tief bewegenden Abgesang komponiert hat. Dido ist keine glamouröse Herrscherin, sondern leidet an der unsterblichen Sehnsucht nach ihrem toten Geliebten, dem sie ewige Treue geschworen hat. Als der attraktive Fremde Aeneas erscheint und in Dido neue Hoffnung weckt, aber sogleich wieder aus ihrem Leben verschwindet, sieht Dido keinen anderen Ausweg als im Tod. Ihre letzte Arie, When I am laid in Earth, zählt zu dem Schönsten, was für die Opernbühne geschrieben wurde – von der absteigenden Bassfigur über Didos atemlose Wiederholungen ihres innigen Wunsches („Remember me!“) bis hin zu ihrem resoluten Abschied („But ah! forget my fate“).

In der extremen Wandlung, die Dido in der kurzen Oper durchmacht, der Spannweite des Absturzes von ihrer herrschaftlichen Position bis hin zur Aufgabe der eigenen Existenz liegt eine berührende Radikalität. Nicht nur, weil wir uns am Ende mit einer sozial höhergestellten Königin emotional identifizieren können. In ihrer Verletzlichkeit wird Dido zu einem universellen Prinzip, ihr Abgesang ist „nicht nur die Klage eines Menschen über die Welt, sondern die Trauer der ganzen Welt in einem Menschen.“ (Ulrich Schreiber)

Zerrissen

Gaetano Donizetti stellt in gleich drei Opern historische Königinnen in den Mittelpunkt: Anna Bolena (1830), Maria Stuarda (1834) und Roberto Devereux (1837), alle die Perspektive eines Italieners auf die englische Monarchie. Die Partien von Anna Boleyn, Maria Stuart und Elisabeth I. (die in zwei der Opern auftaucht) gehören nicht nur zum technisch anspruchsvollsten, was das Belcanto-Repertoire zu bieten hat. Sie stehen auch für den Typus der Königin, die aufgrund ihrer Doppelrolle als Staats- und Privatperson durch den Konflikt mit ihren gesellschaftlichen Pflichten und persönlichen Wünschen zu psychologisch spannenden Figuren werden.

In Maria Stuarda kämpfen zwei Königinnen um die Macht: die englische “Virgin Queen” Elisabeth I. und die schottische Maria Stuart, die ersterer den Thron streitig macht. Beide sind sowohl Königinnen als auch Frauen, die zweifeln, kämpfen und alles geben, um ihre politische Haltung zu wahren. Ihre Auseinandersetzung vor der anstehenden Exekution Marias hat Donizetti als regelrechten Showdown angelegt. Hier kommt das volle Maß der royalen Skandale als heftiges Wortgefecht zum Ausdruck. Anlässlich ihres Debüts in der Titelrolle beschrieb die Sopranistin Diana Damrau diese intensive Szene: „Diese Konfrontation ist der Wahnsinn: Da stehen zwei Tigerinnen, zwei Schlachtschiffe … Und dann kommt es zur Eskalation! So eine Begegnung zwischen zwei Sopranistinnen gibt es ja in der Operngeschichte sonst kaum.“

„Figlia impura di Bolena“, „meretrice indegna e oscena“, „vil bastarda“ (unreine Tochter der Boleyn; niedere und lüsterne Dirne; niederträchtiger Bastard) – Marias berühmt-berüchtigte Flüche sind kein Ausdruck von Staatsräson, sondern gründen in einem tiefen persönlichen Hass, der schließlich ihr Schicksal besiegelt. Ob diese Darstellungen historisch verbürgt sind, interessiert das Publikum vielleicht weniger. Immerhin ist nichts unterhaltsamer als ein Einblick in das Privatleben der Royals – wenn auch durch die künstlerische Brille eines Opernkomponisten.

Mörderisch

Dann gibt es den Typus der Königin, die über Leichen gehen, um sich gegen ihre Widersacher durch- und für die eigenen Interessen einzusetzen. Diese Königinnen faszinieren weniger durch ihr diplomatisches Geschick als ihr radikales, grenzüberschreitendes Verhalten, das allen Thriller- und True-Crime-Fans einen wohligen Schauer über den Rücken laufen lässt.

Eine prominente Vertreterin in dieser Kategorie ist die Shakespeare’sche zur Königin aufgestiegene Lady Macbeth: In Macbeth (1847) machte Giuseppe Verdi sie zu einem der ultimativen Bösewichte des Opernrepertoires. Um auf den Thron zu gelangen, stiftet Lady Macbeth ihren Gatten zum Mord an; dann setzt sie alles daran, die Männer aus dem Weg zu räumen, die ihr im Wege stehen. In ihrer Machtversessenheit, Entscheidungskraft und Schonungslosigkeit entspricht sie dabei so gar nicht dem elisabethanischen Ideal der Frau, was diese blutige Lady wiederum zu einer beliebten Vorlage für moderne Werke wie Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk macht.

Nicht jede mordende Königin ist aber „nur böse“. Spannender ist es, ihre Motive und Handlungen nachzuvollziehen und uns dabei zu beobachten, inwiefern wir Mitgefühl für sie empfinden können. Nehmen wir das Beispiel von Penthesilea: Die Amazonenkönigin aus der griechischen Mythologie wird in ihrer Liebe von Achilles betrogen, daraufhin tötet sie den Krieger, genauer, sie zerfleischt ihn (danke, Mauerschau!). 1808 sorgte der deutsche Dramatiker Heinrich von Kleist mit seinem Trauerspiel über die rasende Königin Furore, was Othmar Schoeck zu seiner Oper Penthesilea (1927) inspirierte – natürlich mit einem dramatischen Mezzosopran in der Hauptrolle. Das Stück gipfelt in einem spannungsgeladenen Monolog Penthesileas, in dem sie sich ihres fatalen Irrtums bewusst, tragisch schön in Worte geformt: „Küsst ich ihn tot? […] So war es ein Versehen. Küsse, Bisse, / Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, / Kann schon das Eine für das Andre greifen.”

Hannes Föst