Amour et fierté s’opposent dans une Pologne marquée par des bouleversements sociaux. Bronia aime Casimir, qui courtise une comtesse, alors veuve depuis peu. Après une répétition désastreuse, Casimir se rend compte de la sincérité de Bronia. La comtesse cherche à gagner son affection, mais il est trop tard. Il choisit Bronia. La comtesse est humiliée et l’on célèbre le jeune couple.

L'opéra de Moniuszko, La Comtesse, est à la fois comique, patriotique, satirique et touchant. Le grand compositeur d'opéra polonais du 19ème siècle utilise l'humour et la critique sociale pour se moquer de l'imitation superficielle des coutumes étrangères dans les salons de Varsovie, tout en les opposant aux valeurs sincères, patriotiques et rurales de la Pologne. Cette nouvelle production est l'événement principal du Festival Moniuszko 2025 au théâtre de Poznań qui porte le nom du compositeur. L'Opéra de Poznań a confié la mise en scène à Karolina Sofulak, une metteuse en scène qui révèle toujours avec audace le message universel des œuvres qu'elle met en scène. En ajoutant un sous-titre à l'opéra, Le rêve d'une Pologne indépendante, Sofulak a souhaité offrir une vision plus large de l'opéra que celle d'un simple commentaire satirique sur la société polonaise au tournant des 18ème et 19ème siècles. Trouverons-nous des réponses à la question de l'identité nationale en observant le monde créé par Moniuszko et le librettiste Włodzimierz Wolski ? Et quel fut (et demeure) le rôle des femmes dans sa création ? OperaVision poursuit ainsi son voyage à la découverte de l'œuvre de Moniuszko en direct le 12 octobre 2025.

DISTRIBUTION

|

La comtesse

|

Aleksandra Orłowska

|

|---|---|

|

Casimir

|

Łukasz Załęski

|

|

Bronia

|

Magdalena Pluta

|

|

Dzidzi

|

Rafał Żurek

|

|

Valentine

|

Wojtek Gierlach

|

|

Horatio

|

Rafał Korpik

|

|

Mademoiselle Eva

|

Małgorzata Olejniczak-Worobiej

|

|

Orchestre

|

Orchestre de l'Opéra de Poznań

|

|

Chœurs

|

Chœur de l'Opéra de Poznań

|

| ... | |

|

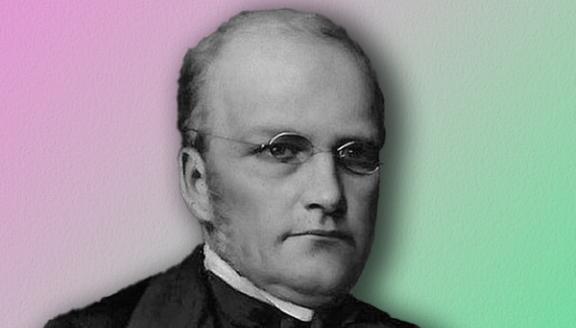

Musique

|

Stanisław Moniuszko

|

|---|---|

|

Texte

|

Włodzimierz Wolski

|

|

Mise en scène

|

Karolina Sofulak

|

|

Direction musicale

|

Katarzyna Tomala-Jedynak

|

|

Décors

|

Dorota Karolczak

|

|

Costumes

|

Ilona Binarsch

|

|

Lumières

|

Giuseppe di Iorio

|

|

Chorégraphie

|

Monika Myśliwiec

|

|

Vidéo

|

Karolina Fender Noińska (Jajkofilm)

|

|

Direction des chœurs

|

Mariusz Otto

|

| ... | |

VIDEOS

L’HISTOIRE

Acte I

Un salon du 19ème siècle. Une foule joyeuse attend le bal de la comtesse, où l'on se prépare à voir apparaître la célèbre mondaine de Varsovie, Madame de Vauban. Bronia attire l'attention de Dzidzi et de Valentine.

Dzidzi encourage Valentine à la courtiser. Valentine se montre timide, mais il n'est pas tout à fait réticent. Dzidzi lui-même est éperdument amoureux de la comtesse, qui préfère Casimir. Horatio fait son apparition et se moque des sentiments de Valentine. Il ignore que c'est sa petite-fille qui est l'objet de son affection.

Pendant ce temps, Bronia, de son côté, n'est pas impressionnée par le faste et le glamour de la haute société. Elle aspire à la paix et à la tranquillité de la campagne. Bronia tombe sur Casimir, qui souffre de son amour pour la comtesse. Il craint que ses sentiments ne soient pas réciproques. La comtesse, qui entend ce qui le préoccupe, lui conseille de croire en lui et de garder espoir. Dzidzi apparaît et annonce l'arrivée d'une robe de bal. La comtesse, resplendissante dans sa tenue, suscite l'admiration générale. Les répétitions pour le spectacle accompagnant le bal peuvent commencer.

Acte II

L'entre-deux-guerres. L'espace est baigné d'une lumière onirique. Les invités, menés par Mademoiselle Eva, se préparent pour la répétition. Parmi eux, la comtesse nourrit des projets ambitieux. Casimir, à moitié endormi, regarde défiler devant ses yeux une série de tableaux vivants : une danse de perles, la cour de Neptune, un défilé militaire.

Valentine et Dzidzi participent activement aux festivités, mais Bronia ne trouve pas sa place. L'arrivée de Madame de Vauban est annoncée. Quelle émotion ! Casimir tend maladroitement la main à la comtesse et déchire sa robe. L'incident provoque un remous parmi les invités.

Acte III

Le tournant des années 1990. La comtesse et Mademoiselle Eva mènent la polonaise des dames. Au même moment, les messieurs reviennent, menés par Valentine. Bronia aspire à revoir Casimir. La comtesse espère également le rencontrer, regrettant son violent accès de colère.

Dzidzi se moque de ses désirs. Casimir revient. Son cœur penche davantage vers Bronia que vers la comtesse. Il exprime clairement son changement d'avis. Valentine décide de remédier à l'impasse entre les amants. Il demande Bronia en mariage au nom de Casimir.

La comtesse s'éloigne, ses espoirs et ses rêves piétinés. Les invités portent un toast à la santé de Bronia et Casimir.

EN PROFONDEUR

La Pologne essaie une nouvelle robe

La metteuse en scène Karolina Sofulak en conversation avec Agnieszka Drotkiewicz

Agnieszka Drotkiewicz : D'après le livret, on pourrait dire que La Comtesse est un triangle amoureux qui se déroule à l'époque de Stanisław August Poniatowski (le dernier roi de Pologne, au 18ème siècle), n'est-ce pas ?

Karolina Sofulak : Oui, et on le décrit souvent comme une satire sur les divisions sociales. Mais à mon avis, c'est une histoire beaucoup plus profonde, qui touche à l'indépendance, aussi bien nationale que personnelle. L'héroïne principale est une comtesse, et la question de l'indépendance de la femme, de son développement et de son pouvoir est fortement mise en avant.

En entreprenant la mise en scène de cet opéra, comment vous êtes-vous confrontée aux mises en scène traditionnelles ?

La Comtesse est profondément ancrée dans la situation géopolitique de la Pologne du 19ème siècle. Cela est signalé dès l'ouverture : les premières notes font écho à des éléments de Mazurek Dąbrowskiego (Mazurka de Dąbrowski – l'hymne national polonais) noyés dans un toast à l'ancienne polonaise. Ce cadre musical ouvre et clôt l'opéra. La Pologne et la polonité sont les thèmes principaux de cet opéra. Le reste reflète les observations du compositeur sur les tensions qui existaient – et existent encore – en Pologne à ce jour. Lorsque nous regardons les personnages, ils ressemblent à des archétypes que nous reconnaissons dans nos propres vies. L'héroïne principale est une femme pour une raison bien précise. Néanmoins, tant les critiques que certains interprètes ont tenté de « corriger » le compositeur et le librettiste, en faisant référence à l'opéra sous le nom de Pan Kazimierz (M. Casimir), une paraphrase de Pan Tadeusz (Sir Thaddeus). Kazimierz est celui pour qui bat le cœur de la comtesse, tandis que Bronka est sa rivale plus jeune et plus humble. Mais c'est là que s'arrête la ressemblance avec Telimena et Zosia du poème épique de Mickiewicz – dans la nouvelle sur laquelle Włodzimierz Wolski a basé son livret, la comtesse n'est qu'une veuve de dix-huit ans. La tradition scénique ne semble pas interpréter l'œuvre du point de vue du personnage principal. Le rôle des femmes dans la société – leurs possibilités d'épanouissement – est mis en avant dans cette histoire. Les vêtements et les tenues sont des éléments essentiels du récit, et ce à un niveau bien plus profond que l'opposition entre « fracs et kontusz », où les premiers symbolisent la soumission aux influences étrangères et les seconds l'attachement aux valeurs nationales.

Vous êtes connue comme une metteuse en scène qui écoute attentivement la musique et respecte les intentions du compositeur. Comment vos précédents travaux sur d'autres opéras ont-ils influencé votre approche de La Comtesse ?

Je vois un parallèle particulièrement intéressant entre Verdi et Moniuszko. Il réside dans la façon dont ces deux compositeurs sont perçus : c’est-à-dire comme des figures monumentales dans les pays nouvellement définis du 19ème siècle. Trop souvent, cependant, cette vision est acceptée sans critique, sans chercher à aller plus loin, au-delà de la surface de leurs œuvres. Pourtant, Verdi et Moniuszko étaient tous deux des observateurs perspicaces de leur époque et des artistes exceptionnellement progressistes, vivement inspirés par les changements sociaux et la condition des femmes. C'est pourquoi leurs histoires sont si faciles à raconter aujourd'hui : je peux sentir le pouls des thèmes contemporains dans leur musique.

L'un des moments clés de La Comtesse est la répétition du bal au cours duquel seront présentés des tableaux vivants représentant des scènes mythologiques. Citer la mythologie peut être considéré comme une façon de suggérer que l'érudition et la culture ne connaissent pas de frontières, et que la catégorie « polonité » n'est pas opposée à l'« européanité », mais en est en fait une composante intégrante. Est-ce ainsi que vous l'interprétez ?

Absolument – et c'est pourquoi l'opposition entre « fracs et kontusz » m'intéresse peu. Revenons à la musique, car cela apparaît clairement dans la partition : Moniuszko navigue habilement entre les traditions de l'opéra européen qu'il connaissait si bien. On peut entendre son admiration pour Auber, des échos de Donizetti et Rossini, des références à Mozart, et même un bref retour au baroque et à ses arias, lorsque le compositeur joue avec la forme da capo. Moniuszko mélange toutes ces allusions avec un idiome slave original qui rafraîchit le statu quo de l'opéra. De plus, Moniuszko a composé La Comtesse juste après son retour de son premier voyage à Paris, où il a été influencé par les dernières idées du théâtre français engagé socialement. Ni l'érudition ni la musique ne connaissent de frontières. La véritable éducation réside dans l'engagement avec des œuvres d'art issues de nombreuses traditions culturelles. C'est essentiel pour moi, car je suis également titulaire d'un diplôme en littérature comparée et je considère la culture européenne comme un réseau multidimensionnel d'interconnexions qui s'étend bien au-delà des frontières rigides tracées par les cartes et l'histoire.

Comment cela vous a-t-il inspiré pour raconter cette histoire ?

Nous la plaçons en quelque sorte sur un « manège de l'histoire ». Nos trois actes se transforment en trois visions oniriques de trois républiques de Pologne : la première, qui s'est terminée par les partages, la deuxième, la république de l'entre-deux-guerres, et le troisième acte, qui nous place vers 1989, bien qu'il puisse s'agir du présent. Cela nous donne matière à réflexion : nous revenons au dernier grand bouleversement de la Pologne. L'histoire de nos personnages se déroule sur plusieurs siècles, avec des incarnations des mêmes personnages apparaissant sur scène. Dans notre interprétation, la Pologne essaie continuellement de nouvelles robes, tout comme la comtesse.

Quel genre de métaphore représente la robe de la comtesse dans votre interprétation ?

Commençons par le livret lui-même. L'opéra a été créé dans la seconde moitié du 19ème siècle, et le fait de situer l'intrigue au 18ème siècle est l'une de ces « robes » qui visaient à tromper la censure. Et en ce qui concerne la robe de la comtesse, à mon avis, c'est le thème central de l'histoire que nous racontons : c'est une histoire sur le changement de robe, où le concept de robe est compris de manière très large – comme un rôle public, une réputation sociale et une mesure de respect. Dans le deuxième acte, un moment très important pour nous est l'aria qui commence par les mots : « Ô robe ! Tu m'as parée ». Pour notre protagoniste, la robe n'est pas seulement un moyen de mettre en valeur sa beauté et son charme en tant que femme. La robe est indissociable du rôle public de la comtesse : elle anime un salon, un rassemblement culturel qui, à l'époque de Stanisław August Poniatowski puis de Moniuszko, remplissait une fonction très proche de celle, aujourd'hui, d'un directeur d'institution culturelle. Un salon servait non seulement à des fins de divertissement, mais aussi à des fins culturelles et diplomatiques. La robe de l'hôtesse a alors un rôle représentatif, la comtesse y voit la façon dont elle est perçue par les autres – son identité, sa dignité. Ce n'est pas un hasard si c'est la robe de Diane, déesse de la Lune, des sphères féminines, mais aussi de la chasse. Vous avez mentionné les tableaux vivants représentant des scènes mythologiques. C'est essentiel, car la mythologie grecque pour les gens du 19ème siècle et leurs ancêtres fonctionnait comme une base moderne de memes dans la culture pop – tout le monde savait plus ou moins de quoi il s'agissait. Dès les premières mesures, nous savons que nous allons voir Hercule et Omphale, donc, selon ce mot-clé mythologique, les genres doivent échanger leurs rôles – le thème étant un genre à rebours. En enfilant la robe de Diane, la comtesse incarne une femme qui chasse un homme, tout en réalisant son potentiel de construction culturelle.

Galerie